滋賀の日吉大社は紅葉の名所!もみじ3000本と神猿さんに会いに行こう!

2021/11/04

もうすっかり秋が深まり、あちこちで紅葉のシーズンを迎えました。

どこの紅葉を見に行こうかと考えていたら、滋賀県大津市にある日吉大社が紅葉の名所だということで日吉大社に行くことにしました。

境内には、約3000本のもみじがあり、見所も多く琵琶湖の眺めが素晴らしく、また、古くから猿といえば日吉大社というくらい猿に関係することが多い場所でもあります。

今年は申年なので、猿に縁のある場所を紹介したいと思います。

※2016年11月21日に公開した記事ですが、リライト記事に必要な文言等を追記、その他の部分も修正して2021年11月4日に再度公開しました。

日吉大社への行き方

- JR西日本湖西線 比叡山坂本駅から西へ徒歩15分。

- 京阪石山坂本線 坂本駅から西へ徒歩8分。

- 比叡山鉄道(坂本ケーブル)ケーブル坂本駅から徒歩5分。

- 住所:滋賀県大津市坂本町5丁目1-1

日吉大社

主祭神

- 西本宮:大己貴神(おおなむちのかみ)

- 東本宮:大山咋神(おおやまくいのかみ)

日吉大社は、全国3800余ある分霊社(日吉神社、日枝神社、山王神社)の総本宮です。通称、山王権現とも呼ばれています。

祟神天皇7年に、日枝の山の山頂から現在の場所に移されました。日枝の山とは、現在の比叡山のことです。

平安京遷都により、京の表鬼門であることから、鬼門除け、災難除けの社として祟敬されるようになりました。

日吉大社は、湖国三大祭の1つ「山王祭」で有名な場所でもありますし、紅葉の名所ということで毎年たくさんの観光客で賑わっています。

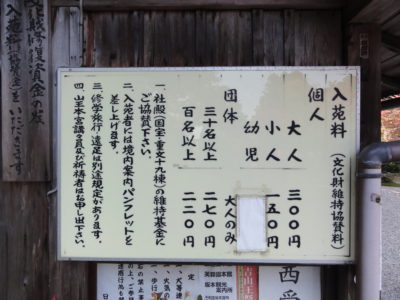

- 入苑料:大人300円、小人150円(9時〜16時30分)

- 日吉大社紅葉まつり&秋のライトアップ:11月1日〜11月30日

- 山王祭:4月12日〜4月14日

日吉大社の見所

日吉大社は、広大な敷地内に数多くの社があります。各受付場所からスタートして、全てを見て回ろうとすれば2時間は見ておいたほうが良いです。

それとは別に、日吉東照宮や西教寺なども一緒にまわるとなると、プラス1〜2時間を見る必要があります。

また、一足伸ばせば、かるたの聖地で有名な近江神宮もあるので、興味のある方は寄ってみるのも良いかもしれません。

紅葉と西本宮、東本宮だけなら30分で充分回れるでしょう。

3000本のもみじや国宝、重要文化財が多く、見どころが多いので時間が許すなら、ゆっくり日吉大社を参拝するのが良いのではないでしょうか。

観光案内所でオススメな場所を聞きに行ったところ、丁寧に説明して頂けました。そのお陰で主な見どころを効率よく見て回れたので1度足を運んでみましょう。

大宮橋

大宮川に架かる石橋で重要文化財に指定されています。走井橋、二宮橋とともに「日吉三橋」と呼ばれています。

山王鳥居

神仏習合の信仰を表す形で、「合掌鳥居」とも呼ばれています。独特の形をしていますね。背後に見えるもみじと合わさってきれいですね。

猿塚と猿柿

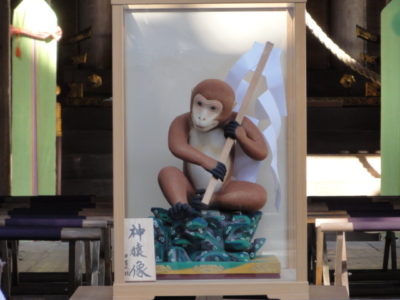

日吉大社にいる猿のことを、神猿(まさる)さんと呼びます。

神猿さんは、自分で死期を悟った時に、自ら猿塚と呼ばれる場所に入って行くと言われ境内には約70基もの猿塚があるということです

西本宮の楼門近くにも、神猿さんが好きな「マメガキ」という渋柿があります。好んで食べることから、いつの頃からか「猿柿」と呼ばれるようになりました。

神猿舎

古来より日吉といえば猿といわれ、魔除けの象徴として大切に扱われるようになりました。

お猿さんは、神様のお使いで「神猿(まさる)」とも呼ばれ、「魔が去る」「何よりも勝る」として縁起の良いものとされています。

比叡山焼き討ち後、豊臣秀吉も日吉大社の再建に尽力したということです。秀吉の幼名は「日吉丸」といい、猿とも呼ばれていましたね。

西本宮楼門

朱塗りの楼門が見えてきました。この楼門は重要文化財に指定されています。

上をよく見てみるとこんな所にも、神猿さんが護っています。軒下の4箇所にそれぞれ彫刻された神猿さんが見えます。

西本宮本殿

織田信長の比叡山焼き討ちにより、この日吉大社も焼失してしまいました。現在の社殿は、1586年から再建されたものです。

社殿は、「日吉造」という独特の形をしています。国宝にも指定されています。

宇佐宮 白山宮

西本宮の隣にある社です。独特の形で、こちらも日吉造となります。

日吉大社の日吉造は、西本宮、東本宮、宇佐宮の3棟だけです。

ここの日吉造をみていたら、ちびまる子ちゃんにでてくる、花輪クンの髪型を思い出してしまった。

神輿収蔵庫

毎年4月に行なわれる湖国三大祭の1つ「山王祭」の時に担がれる7基の神輿(みこし)が納められています。7基とも重要文化財に指定されています。

7基ある神輿の1つに「樹下宮」のお神輿には、松の上で楽しく遊ぶ神猿さんの装飾がほどこされているのですが、中に入れなくて見れませんでした。

来年の山王祭の時に見に行きましょうか。

大津にはもう1つ湖国三大祭があり「大津祭」といわれるものが毎年10月に行なわれます。

金大厳(こがねのおおいわ)

日吉大社の背後にある八王山上の急斜面に2つのお社があり、その間にある岩がこの神社の始まりの場所とされています。

ここまで歩いて1km、片道30分....登山口から眺めていました。

東本宮

東本宮のご祭神、大山咋神(おおやまくいのかみ)は、古事記にもその御神名が記されている比叡山の山の神様です。本殿は国宝で日吉造になります。

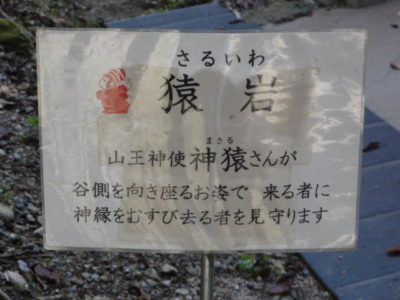

猿の霊石

東本宮から参道を下る時に参道脇に大きな石が置かれていました。

これは猿の霊石と言われるもので、お猿さんがしゃがんでいるように見えるということです。参拝者を見送っていてくれてるんですね。

日吉雌梛・雄梛

東本宮内には、日吉雌梛・雄梛と呼ばれる木があります。

雌梛(めなぎ)は、男性が女性の幸せを、雄梛(おなぎ)は、女性が男性の幸せを祈る木とされています。

その他の見所

日吉大社以外にも、日吉東照宮、慈眼堂、滋賀院門跡、旧竹林院、西教寺などの見所も多く、合わせて回ると3時間は必要になるかと思います。

石垣やもみじがきれいで、散策するにはとても素敵な場所でもあるので、時間があれば一緒に回ってみましょう。

日吉東照宮

日吉大社の南300mに日吉東照宮があります。

この東照宮は、日光東照宮のひな形(実物を小さくかたどって作ったもの)として造られたもので、西日本の日光と言われるほど豪華な東照宮です。

急な階段を登ると琵琶湖の眺めもよく見晴らしは良かったです。

慈眼堂

比叡山の再興を尽くした慈眼大師天海を祀る廟所。

境内には、桓武天皇、徳川家康、紫式部の供養塔があります。

もみじもきれいでした。境内は自由に見学できますが、堂内は見学不可です。

滋賀院門跡と穴太衆積みの石垣

滋賀院は、比叡山延暦寺の本坊で、江戸時代末まで天台座主の居所であったため滋賀院門跡とています。

神社や民家の石塀には、「穴太衆積み」と呼ばれる石垣が見られ、もみじとともに見る景観は美しいです。

大人450円(9時〜16時)

旧竹林院

邸内には、庭園が広がり、2棟の茶室と四阿(あずまや)があり、入母屋造りの茶室「天の川席」という珍しい間取りがあります。

大人320円(9時〜16時30分)

山の辺の道

東本宮の脇から西教寺に至る道のことを「山の辺の道」といいます。

片道歩いて15〜20分ほどと近く、ここからの琵琶湖の眺めは最高に気持のいいものです。

道沿いには、柿やゆずなどの無人販売所があり、柿1カゴ10個入で300円と安かったですね。

まとめ

日吉大社は、歴史も古く見所も多いので、この時期の日吉大社は、オススメな場所であることは間違いありません。

駅からも近くアクセスも簡単、比叡山延暦寺や西教寺もすぐ近くにあるので、1日かけて回ってみるのも良いのではないでしょうか。

ここ日吉大社は、京都御所から見て表鬼門にあたり、魔除けの象徴として鎮座しています。

京都御所の「猿ヶ辻の神猿さん」「幸神社の神猿さん」「赤山禅院の神猿さん」そして「日吉大社の神猿さん」と、ほぼ一直線上に鎮座しているということがわかります。

そのまま一直線に伸びて琵琶湖を越すと、秀吉が最初に築いた長浜城があり、ここも秀吉と縁のある場所でもあり、湖国三大祭の1つ「長浜曳山祭り」があります。

長浜のある湖北地方には「おこないさん」と呼ばれる行事があり、これも京の表鬼門に当たるため行われているとか言われています。

なんか繋がったような感じになりましたね。

滋賀の観光は見所も多くオススメな場所ですね。